前言

21世纪至今,得益于国民经济高速增长与资本市场红利释放,中国私募股权基金的数量和市场规模均实现了跨越式增长。然而,随著经济增速放缓及全球宏观不确定性因素加强,中国私募股权基金退出难、回报率较低等窘境日益凸显。近两年,全球IPO市场渐冷,二级市场持续震荡,寒气倒逼一级市场,「投得好,不如退得好」更是引发不少私募/创投人的共鸣。

作为最受私募股权/创投基金青睐的退出方式,IPO退出现阶段表现如何?什么时候是企业IPO后减持退出的最佳时机?投资人应该如何高效完成IPO退出?本文将盘点2023年中国私募股权及创投基金的退出情况,并梳理IPO退出的流程及优劣势,希望能为行业同仁注入一些新的信心。

2023年中国股权投资市场退出情况

1. 中国股权投资市场情况概览

截至2024年1月末,中国存续私募股权投资基金31322只,存续规模11.07万亿元;存续创业投资基金23727只,存续规模3.25万亿元* 。截至2022年末,已进行季度更新、完成运行监测表填报且正在运作的私募股权、创业投资基金退出案例累计42889个,发生退出行为78960次,退出本金22078.85亿元**,退出规模虽然呈现增长趋势,但相比于超十万亿级的行业资产规模,仍稍显不足。

以美国同期市场作为参照,2018年至2020年期间,中国私募股权基金退出平均回报倍数为1.28,同期美国私募股权基金退出的总体投资回报倍数约为2.5**,中国私募股权基金退出平均回报倍数较低。

2. 2023年中国股权市场退出情况

2023年,中国股权投资市场共进行了3946次退出行为,同比下降9.6%;被投企业IPO方面,全市场共发生2122次行为,同比下降21.3%。其中,境外IPO退出行为达774次,同比上升51.5%,占退出行为总数的19.6%***。受到A股新股发行节奏放缓及中企赴美上市复苏影响,境内外IPO市场退出走势出现明显分化。

从退出方式分布来看,2023年被投企业IPO仍为VC/PE机构的主要退出方式,股权转让(962)、回购(604)及并购(243)的退出案例均实现同比增长,分别增长4.8%、27.2%及1.7%,以回购交易增长速度最快。

按照具体的退出行业,2023年,半导体及电子设备、生物技术/医疗健康及IT领域较为活跃,退出案例分别为840笔、569笔和506笔,占总退出案例的48.5%。

3. 2023年中资企业全球IPO情况

2023年,中资企业全球市场共完成IPO上市412起,数量较2022年减少98起,集资规模合计约4047亿人民币,较2022年下滑34%。

数据来源:Wind

受宏观因素影响,2022年至今全球新股市场降温,首发数量及集资额均出现明显下滑。值得注意的是,随著中美审计底稿问题、网络安全审查及备案制实施等一系列监管要求逐渐明晰,中概股赴美上市实现破冰,IPO数量及集资额均较2022年实现增长。不过,赴美上市的中资企业主要以体量较小的新兴企业为主,集资额大多在2400万美元左右。

数据来源:《2023年香港及美国IPO市场洞察报告》

若希望进一步了解2023年香港及美国IPO市场,可点击下载《2023年香港及美国IPO市场洞察报告》。

PE/VC IPO退出流程及注意事项

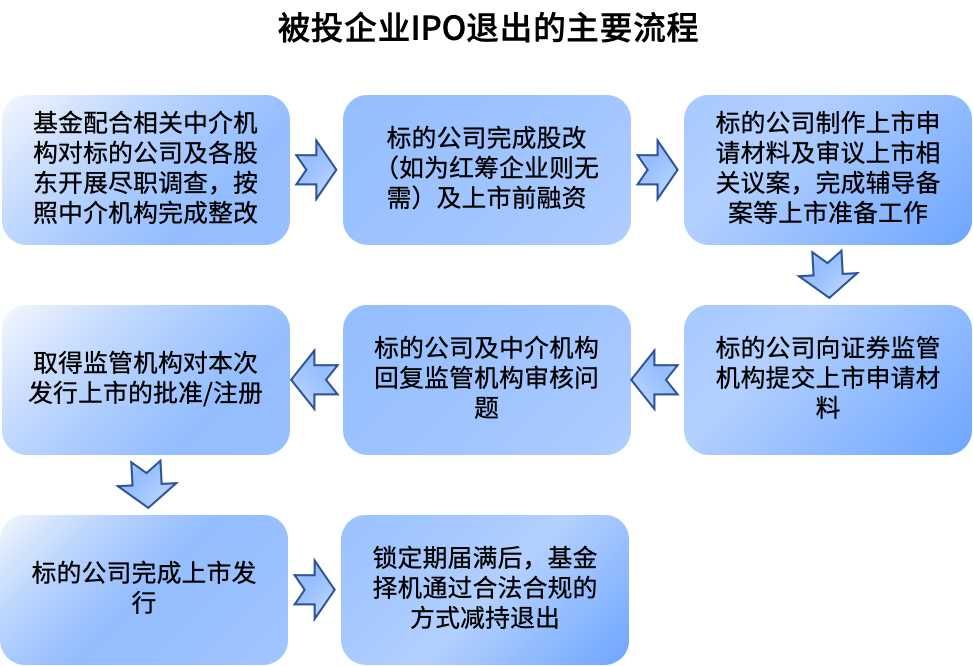

1. IPO退出主要流程

被投企业IPO后,PE/VC所持有的企业股份将转变为可上市流动的股票,提升股权的流动性,待锁定期后便可在二级市场寻找合适的时机减持退出,实现超额回报。

据《中国证券投资基金业年报2022》统计数据,「境外上市」和「境内上市」的单次退出的实际退出金额领先于其他退出方式,平均实际退出金额分别为3.65亿元和2.84亿元。

不过,因上市公司会涉及公众投资者的利益,被投企业最终能否达成IPO具有较高的不确定性。因此,IPO退出也存在不少局限,如上市门槛高、投资周期长等,尤其新股市场降温的大背景下,预期回报也存在更多的不确定性。

来源:2023中国私募股权(创投)基金退出研究报告

2. 境外IPO退出注意事项

PE/VC拟通过IPO方式退出,需要全盘考虑被投企业拟上市的市场、架构、监管审查配合、税务处理及退出要求等因素。

以上市市场为例,不同市场/地区因审批流程、监管结构、投资者结构及投资习惯不同,会对专案回报周期、上市后估值、流动性及退出流程产生不同程度的影响。因此PE/VC在考虑投资标的企业时,可提前了解企业拟申请上市的市场及是否能满足该板块的上市要求,从而规划具体的退出路径。

(如需详细了解不同市场的上市要求,可查阅:富途安逸IPO干货内容)

若被投企业希望在境外上市,还会涉及公司架构问题,目前中国企业在境外上市主要采用两种架构:直接上市和间接上市(亦被称为:红筹架构)。

直接上市:指被投企业直接用境内注册的主体在境外证券交易所挂牌上市并发行股票,如市场常常提到的H股(境内注册的企业在香港联交所上市)、N股(境内注册的企业在纳斯达克交易所上市)、S股(境内注册的企业在新交所上市)等。「直接上市」的企业需要经过境内和境外监管机构的双重审批,故拟上市公司也需要预留更长的上市准备时间,以及上市后面临更多的监管要求。此外,对于直接上市的企业,境内投资人持有的公司股份(如内资股、非境外上市外资股)不能直接上市流通,因此公司还需向中国证监会提交全流通申请。证监会会结合所处行业的外资产业政策进行判断,如行业存在外资比例限制,则可能会影响「全流通」股份的比例范围,影响后续的减持退出计划。

间接上市:指企业创始人在境外注册设立控股公司,作为拟境外上市的主体,将境内运营企业的权益和资产通过一系列方式转移到境外主体,由境外主体持股对境内公司进行控制。虽然「间接上市」不涉及股份流动的问题,但如果投资人主体为境内机构投资人,在投资境外主体的专案时会涉及境外投资专案备案、外汇登记及购付汇以及不同境外主体的税务申报等问题。

3. 港股及美股减持规则对比

IPO退出,指PE/VC在二级市场上逐步减持持有的公司股份,以达到基金专案退出的目的。由于不同市场对股东减持有著不同的披露和锁定期要求,PE/VC减持也应遵随相应的监管法规和披露要求。

港股:香港联合交易所分别针对主板和创业板设立了对应的上市锁定期——针对主板发行人,「控股股东」受限于12个月的上市后锁定期要求,即6个月禁售期+期满后6个月内不得丧失控股股东地位;针对创业板发行人,「控股股东」受限于24个月锁定期要求,即12个月禁售期+期满后12个月内不得丧失控股股东地位。此外,对于境内主体的H股公司,减持锁定期亦需要遵循《公司法》141条规定,即12个月禁售期的要求。

美股:美股并未对上市公司股东减持进行法律规定,多为股东在招股说明书中自主承诺一定时间(一般为6个月或12个月)内不减持公司股份。不过,针对限制性证券(即除公开发行方式以外,以直接或间接与发行人或关联方交易的方式获得的证券),《1933年美国证券法》Rule 144规定,相关证券会受到转售限制,且股东在卖出股票时必须遵守严格的披露程式。

二级市场减持方式及时机选择

1. 二级市场减持方式

一般情况下,由于PE/VC持股量较大,且对二级市场熟悉度不足,若是短时间内在市场上卖出股票,可能会导致公司股价异动,亦会压低价格,降低回报。为此,PE/VC多会选择与经纪商合作,由经纪商协助其开户、存入股票以及股份减持,提高退出效率。

为了最大程度兼顾减持效率、股价冲击以及回报率等目标,目前市场上的经纪商主要采取的减持方式包括:依托于演算法交易的时间加权平均价格(TWAP)和成交量平均演算法(VWAP),以及撮合买卖双方的大手交易。

TWAP (Time Weighted Average Price):TWAP允许交易者在预先设定的时间段内,以接近时间加权平均价格的执行价格填补仓位,从而达到减小对市场价格影响和交易成本的目的。

VWAP (Volume Weighted Average Price): VWAP策略则通过将一笔交易拆分成若干大额委托单,在约定的时间段内分批执行交易,从而实现最终买入或卖出的成交均价尽可能地接近该段时间内整个市场的成交均价。

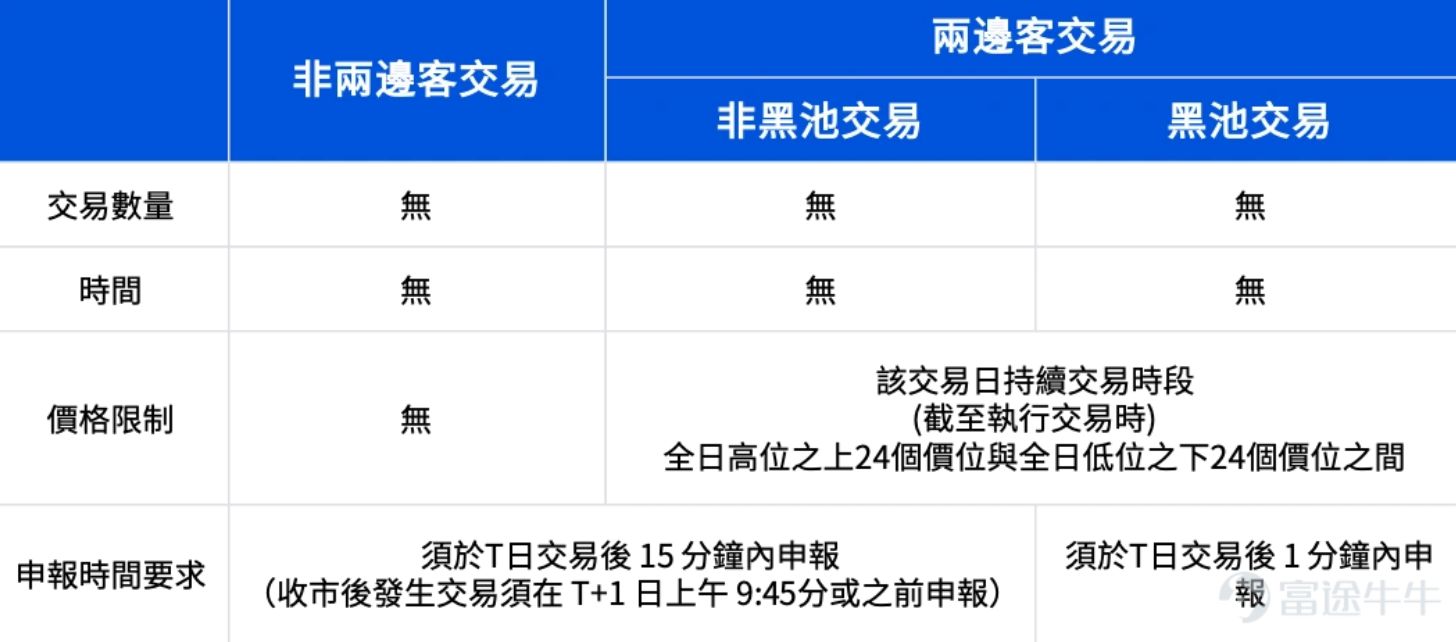

大手交易:由于减持规模往往较大,为避免该交易对股价的冲击,经纪商会通过在市场上寻找买方,撮合买卖交易。但大手交易一般不会在公开竞价市场进行(场内),各地证券市场亦对此设立了专门的交易机制,从而确保买卖双方的「成交价」和公开市场上的价格不会产生较大差异。

除此之外,市场上亦不乏经纪商引入衍生品、结构化票据等金融工具帮助PE/VC达到减持退出的目的,大家应进行充分的风险收益评估后,结合实际情况选择合适的交易方案。

富途全港率先推出线上「大手交易平台」优化传统大手交易体验,提升交易效率。来源:富途2023年全年财报

2. 什么时候是最好的减持时机?

一级市场不同于二级市场,二级市场交易需要考虑宏观、政策、周期以及市场情绪等多方面因素,尤其是当下市场不确定因素萦绕,不同的交易时机给PE/VC带来的回报可能也会出现两极分化。

上文有提到,PE/VC的减持需要在锁定期结束后才能进行,但是,什么时候才是一个合适的时间节点呢?是锁定期之后快速减持退出锁定回报,还是另觅时机,等待市值攀升?

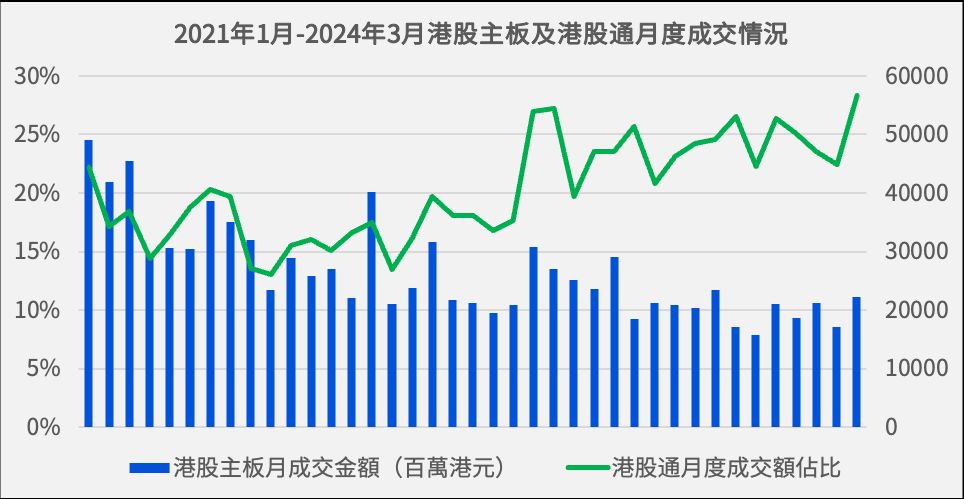

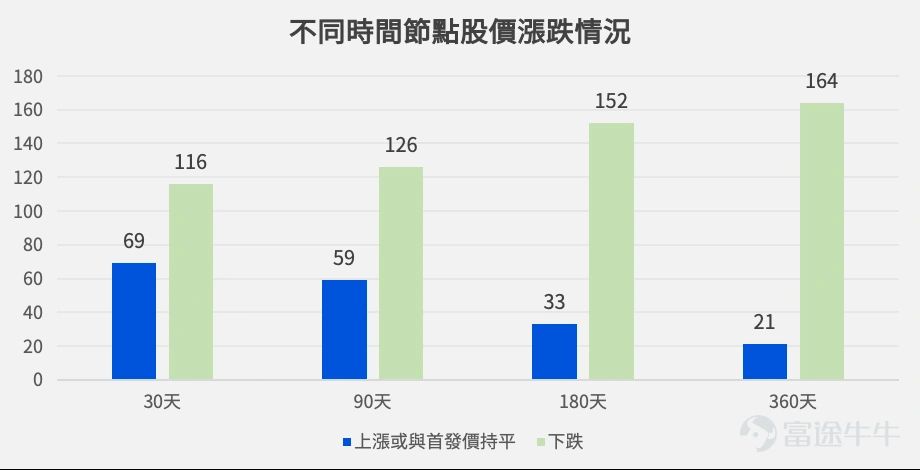

为此,我们统计了2021年1月-2023年2月在香港上市的新股不同时间节点的涨幅情况****,与大家回顾过去3年港股新股的市场表现。

数据显示,过去3年,受宏观及市场因素影响,随著上市时间拉长,公司股价跌破发行价的情况逐渐增多。在上市满180天时,共有152家上市公司的股价跌破了发行价,仅有33家企业较发行价上涨或持平(下文简称「较发行价上涨」),且上涨幅度超过10%的企业数量为22家。

而这22家涨幅超过10%的企业中,在其上市时间满360天时,有9家跌破了发行价。在上市满360天时,仅有21家实现了相对发行价上涨,涨幅超过10%的企业有18家,占样本量的9.7%。

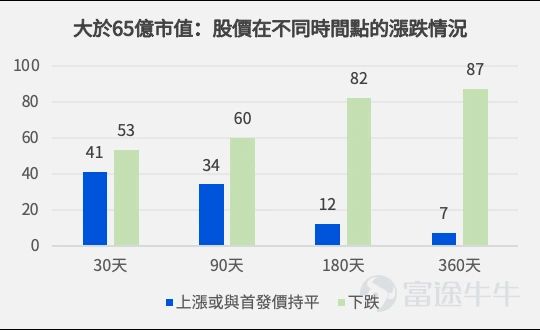

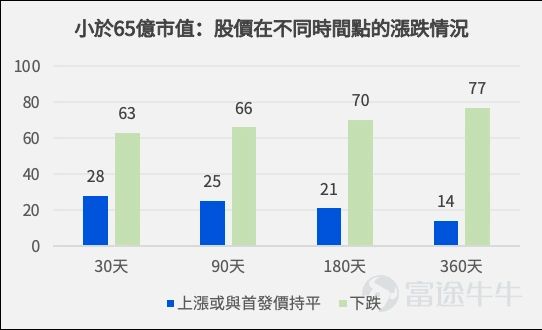

从市值角度来看(本次统计市值划分线为65亿港元,以近两年恒生综合指数入围门槛区间作为参考),市值在65亿港元以上的公司(94家),在180天时,较发行价上涨的企业数量仅为12家,到了360天,则降至7家;市值在65亿港元以下的公司(91家),在180天时,较发行价上涨的企业有21家,360天时则为14家,数量上略优于市值在65亿港元以上的公司。

股价表现受多方因素影响,以上统计数据仅供参考,不代表其他市场或未来市场表现,亦不构成任何投资建议。PE/VC仍需根据市场环境及基金实际情况择机推进减持事宜,必要时应寻求专业机构咨询意见,寻求更确定、更高额的投资回报。

*中国证券投资基金业协会:私募基金管理人登记及产品备案月报《2024年1月》

**2023中国私募股权(创投)基金退出研究报告

***清科研究

****Choice

免责声明:本报告发布的数据和结论仅为提供参考资讯的作用。报告中所包含的资讯都是从可靠且合规管道所得,但报告发布方对资讯、观点以及数据的时效性、完整性不作任何明确或隐含的保证。报告所发布的资讯、观点和数据有可能因发布之后的情势或其他因素的变更而变得不再准确或失效,报告发布方不做任何承诺删除报告中的已过时资讯,对相关资讯的变更或更新不会另行通知。

报告所分析的数据来自公开信息、第三方数据平台及富途平台。本报告中所包含的资讯不构成财务、法律、税务、投资咨询或其他建议,不应成为做出任何财税法决定的唯一依据,依据本报告所发布的资讯以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负,与报告发布方无关。

投资者在作出任何投资决定前,应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。报告发布方对包括但不限于使用本报告资讯而引发的任何直接、间接、偶然损失免责。

深圳: 0755-86636688(转8683)

深圳: 0755-86636688(转8683)

深圳: service@futuie.com

深圳: service@futuie.com